La humanidad y la inhumanidad del Proyecto Manhattan

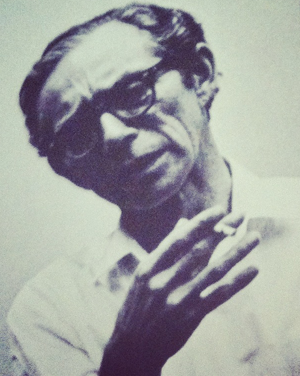

Al revisar los papeles de mi madre recientemente, me encontré con un antiguo periódico de Virginia que ella había guardado, The Roanoke Times & World News del 28 de enero de 1979. Bajo el titular “Él estuvo allí”, el reportero describe a mi padre —entonces aproximadamente de mi edad actual— “posado… como un ave playera” en la silla de su oficina y reflexionando sobre la primera explosión de una bomba atómica, cuyo nombre en clave era “Trinity”, en un sitio en un desierto de Nuevo México en julio de 1945. La cita que acompaña a la imagen de este hombre atormentado dice simplemente: “Nos dimos cuenta de que iba a funcionar. Y nos dimos cuenta de para qué se iba a utilizar”. Con “nosotros” se refería a los científicos e ingenieros que trabajaron en el Proyecto Manhattan en Los Álamos, Nuevo México, la ciudad ultrasecreta construida por el gobierno de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Ocho mil personas esencialmente desaparecieron en Los Álamos durante la guerra para desarrollar las primeras armas atómicas, y mi padre, miembro del Destacamento Especial de Ingenieros del Ejército, fue uno de ellos, a los 26 años.

Lo que las palabras en esa página amarillenta no pueden transmitir es la mezcla de euforia y desesperación —de victoria y tragedia— que se convirtió en la vida diaria de mi padre como resultado de su trabajo en la bomba. A menudo decía que todos los que vivieron la Segunda Guerra Mundial resultaron heridos por ella, pero no se habría descrito a sí mismo como una víctima: su comprensión de los efectos de la bomba en la gente de Hiroshima y Nagasaki (o las experiencias de los soldados en combate o las pesadillas vividas por los internos de los campos de concentración) era demasiado científica y demasiado visceral para permitir eso. Sin comparar las heridas, creo que simplemente quedó traumatizado a su manera, día tras día durante 50 años después de la guerra, por su imaginación informada y su empatía innata.

Me tomó mucho tiempo entender sus adicciones al alcohol y la nicotina y la autoabsorción y el melodrama, cuyos efectos estaban a nuestro alrededor mientras crecíamos. Aquí había un hombre que amaba la música de Bach y Fats Waller, los escritos de Melville y S.J. Perelman; que amaba enseñar química y hacer reír a la gente; pero que también miraba con orgullo y vergüenza las cosas que sabía que más le habían dañado e imperilado al mundo. Y ahora, como cuáquero anciano, me siento impulsado a preguntar: ¿qué claridad, recurriendo a qué recursos espirituales, se necesita para reconocer y abrazar la humanidad de aquellos que desarrollaron esta maquinaria de inhumanidad? ¿Cuánto podemos parecernos a George Fox, manteniendo en la Luz a aquellos cuyo comportamiento más rechazamos?

Esto no es una abstracción para mí. Soy abogado internacional de derechos humanos de profesión, representando a los supervivientes de la tortura cuando encuentran a sus abusadores en los Estados Unidos. También he enseñado derecho internacional y derechos humanos durante 30 años, y rutinariamente pido a mis estudiantes de derecho que consideren lo que el académico jurídico Richard Falk llamó “la ironía del 8 de agosto de 1945”. En ese día —dos días después de la destrucción de Hiroshima y un día antes de la destrucción de Nagasaki— los Aliados en Europa firmaron la Carta de Londres, que estableció los tribunales de Núremberg para los juicios de los principales criminales de guerra en ese teatro. La Carta de Londres se convirtió en uno de los pilares en el desarrollo de la posguerra de un régimen jurídico internacional que protege los derechos humanos y establece específicamente la responsabilidad penal individual por las atrocidades internacionales, incluidos los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y los crímenes contra la paz.

Pido a mis estudiantes que consideren una hipótesis a la luz de lo que estaba sucediendo el 8 de agosto de 1945: ¿qué pasaría si Alemania hubiera desarrollado la bomba atómica y destruido Nueva York con ella? ¿Qué pasaría si Alemania llegara —de alguna manera— a perder la guerra? ¿Puede haber alguna duda de que la incineración de civiles estadounidenses habría sido el cargo número uno en una acusación por crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad? Y dada la exitosa persecución de médicos y abogados en Núremberg, ¿puede haber alguna duda de que los científicos e ingenieros alemanes que habían desarrollado esta hipotética bomba habrían sido acusados con razón? ¿Puede haber alguna duda de cuál habría sido su sentencia? La realidad es que la legalidad del bombardeo de Nagasaki e Hiroshima nunca se ha puesto a prueba formalmente porque las armas fueron utilizadas por los ganadores. Mi padre lo sabía e internalizó esto, hasta el punto de reconocer su propio papel en ayudar e instigar la atrocidad. También sabía que el bombardeo incendiario de Dresde y docenas de otras ciudades en Europa y Japón no era de alguna manera “mejor” por ser relativamente de baja tecnología.

Las justificaciones para el Proyecto Manhattan y el uso de las bombas estaban bien ensayadas en su mente, pero no hay nada que sugiera que alguna vez encontrara claridad o paz en ellas. En el período previo a la guerra, por ejemplo, había buenas razones para pensar que los científicos alemanes entendían completamente el potencial de las armas atómicas y los principios sobre los cuales podrían construirse. Albert Einstein había escrito al presidente Franklin D. Roosevelt un mes antes de que Alemania invadiera Polonia en 1939, describiendo en términos generales lo que una bomba atómica podría hacer y señalando que Alemania ya había detenido la venta de uranio —un ingrediente clave en una versión de la bomba— de las minas checoslovacas que Alemania había confiscado. Dentro de la comunidad científica, especialmente entre los científicos judíos estadounidenses como mi padre y los numerosos científicos que habían escapado del fascismo en Europa, las consecuencias de que los nazis ganaran esa carrera eran fáciles de imaginar y aterradoras. En Los Álamos, mi padre es citado en el periódico: “estas mentes sabían dos cosas: sabían física y conocían a Hitler… ¿Cómo se puede detener el mal? En este caso, haciendo algo malo. Fue el resultado de vivir en un mundo con Hitler”. Celebró el complicado matrimonio del Proyecto Manhattan entre la física teórica y la ingeniería (lo que respetuosamente llamó “fontanería”), pero, en su universo moral, el mal engendra el mal. Y, desde ese lugar, una de sus muchas estaciones en el camino circular hacia la comprensión fue capturada en la observación del filósofo estadounidense John Dewey, que mi padre citaba a menudo: “Mientras los santos se dedican a la introspección, los pecadores fornidos dirigen el mundo”.

En 1944 y principios de 1945, el ritmo se volvió frenético para construir y probar lo que llamaban “el artefacto”. Mi padre describió el agotamiento, la alegría de trabajar con otras personas intensas en una tarea urgente y difícil en la vanguardia de la física y con el potencial de terminar la guerra. También describió una feroz devoción comunitaria a las artes: música clásica saliendo de las viviendas, a menudo interpretada por los propios residentes, y producciones teatrales como Arsénico por compasión, en la que todos los fantasmas en el famoso saludo final fueron interpretados por premios Nobel en física o química.

Pero el trabajo de “fontanería” dominaba: describió tomar riesgos con material radiactivo que nunca se toleraría en un laboratorio hoy en día. Describió tener que tirar su ropa todos los días que trabajaba en el laboratorio. Contó la historia de las agonizantes muertes de dos colegas perdidos en accidentes en Los Álamos, realizando un experimento memorablemente llamado “hacer cosquillas a la cola del dragón”. Describió cómo él y sus amigos acordaron no presentar a sus hijos aún no nacidos entre sí por temor a concentrar en sus nietos los efectos genéticos de la exposición a la radiación. Contó la aterradora historia de Hans Bethe, jefe de la División Teórica en Los Álamos, a quien se le preguntó si la explosión de prueba de la bomba desencadenaría una reacción en cadena que incineraría inexorablemente la atmósfera de la tierra y mataría todo en el planeta. Cuando Bethe salió de su habitación tranquila habiendo concluido que no lo haría, el artefacto fue explotado. Mi conexión más temprana con esa prueba fue sostener algunos trozos de vidrio verdoso —“trinitita”— que mi padre dijo que se habían creado cuando el calor de la explosión derritió la arena en el sitio Trinity en Nuevo México. Pasó un tiempo antes de que entendiera que la temperatura en la zona cero era diez mil veces más caliente que la superficie del sol y que las joyas que contenían trinitita podían ser tan radiactivas como para dañar la piel de quienes las usaban durante un tiempo.

Mi padre hablaba a menudo del enigmático J. Robert Oppenheimer, quien fue el director científico general en Los Álamos; de hecho, en años posteriores, cuando vi películas de Oppenheimer, pensé que veía a mi padre: el mismo cuerpo demacrado, los mismos movimientos elegantes, el mismo cigarrillo siempre presente, el mismo sombrero. Mi padre también internalizó algunas de las complejidades de Oppenheimer: su fragilidad y su carácter de otro mundo, su pasión por la ciencia, su amor por las artes y la literatura, su antipatía por el ejército y sus costumbres. Mi padre a menudo citaba a Oppenheimer, especialmente su observación después de la prueba Trinity de que “ahora el físico ha conocido el pecado”. En términos más salados, mi padre citaba a Kenneth Bainbridge, director de la prueba: “Ahora todos somos hijos de puta”.

En nuestra familia, era una medida del aprendizaje y la humanidad de Oppenheimer que, cuando se le preguntó acerca de sus pensamientos en el momento de la explosión Trinity, invocó la escritura hindú, el Bhagavad Gita, recordando las palabras de Oppenheimer: “Vishnu está tratando de persuadir al Príncipe de que debe cumplir con su deber y, para impresionarlo, adopta su forma multi-armada y dice: ‘Ahora me he convertido en la Muerte, el destructor de mundos’. Supongo que todos pensamos eso, de una forma u otra”. El trato de Oppenheimer en la posguerra a manos del estado de seguridad nacional y el macartismo confirmaron la convicción de mi padre de que el ejército de una nación nunca debería haber tenido el control exclusivo del arma. Oppenheimer y Edward Teller, el padre de la bomba de hidrógeno aún más poderosa, se convirtieron en iconos de dos grandes fuerzas morales opuestas en la visión maniquea del mundo de mi padre: Oppenheimer representaba a seres humanos civilizados haciendo cosas incivilizadas necesarias, y Teller representaba la brutalidad y la xenofobia puras.

Alemania se rindió en mayo de 1945, eliminando la justificación original para el Proyecto Manhattan, pero la guerra con Japón continuó, y el ejército estadounidense había llegado a ver la bomba atómica como una alternativa a la invasión inevitable de Japón. La suposición de trabajo parecía ser que tal invasión costaría un millón de vidas estadounidenses y muchas veces más entre los japoneses. Tomar un número menor de vidas con la bomba para salvar un número mayor de vidas requería un cálculo que mi padre nunca abrazó, incluso cuando entendió sus atractivos para algunas personas de buena voluntad. Varios miembros de la comunidad científica abogaron por un plan para demostrar la bomba a los funcionarios japoneses, alertándolos sobre la existencia y el poder del arma y apelando a su evaluación racional de su propia vulnerabilidad. En una demostración temprana de que los científicos habían perdido el control que pensaban que tenían, las bombas fueron lanzadas sobre las dos ciudades japonesas tres semanas después de la prueba Trinity.

Después de la guerra, mi padre se unió a la Asociación de Científicos de Los Álamos (conocida por su conmovedor acrónimo, ALAS) y dio numerosas conferencias sobre el imperativo del desarme y la no proliferación. Recuerdo que lo citaba a Einstein en el sentido de que, si la Tercera Guerra Mundial se librara con armas atómicas, la Cuarta Guerra Mundial se libraría con arcos y flechas. En broma deseaba que se le hubiera ordenado al Proyecto Manhattan desarrollar un rayo de la muerte solar, porque entonces al menos los seres humanos habrían tenido la tecnología para abandonar los combustibles fósiles en la década de 1960. Cerca del final de su vida en 1994, celebró el hecho de que las armas atómicas no se habían utilizado en la guerra durante casi 50 años. En su jubilación de una vida de enseñanza e investigación, su amigo Louis Rubin escribió una larga apreciación, que contenía una descripción épica y acertada de mi padre: “profesor de química, músico extraordinario, hombre de letras, humorista, bon vivant, que podía y daba conferencias sobre las propiedades estéticas de la Tabla Periódica de los Elementos, que no solo se dedicaba por igual a la conversión de [sus] estudiantes en químicos profesionales y a la promulgación de la Misa en si menor de Bach, sino que de hecho los consideraba manifestaciones gemelas de la misma sensibilidad”. Para entonces, mi padre había estado entrando y saliendo de hospitales psiquiátricos y desintoxicación durante décadas. Por supuesto, es imposible determinar cuánto de esto fue atribuible a su experiencia en el Proyecto Manhattan y cuánto fue el resultado de su propio ser interno.

¿Qué nos exige el cuaquerismo cuando mantenemos a alguien en la Luz? Es bastante fácil para mí mantener en la Luz a las personas que amo, e incluso mantener en la Luz a los extraños cuando se encuentran con tristezas y desafíos. Pero creo que estamos llamados a hacer algo más difícil, y es buscar la humanidad de aquellos a quienes despreciamos o cuya conducta deploramos, entender con Terencio que “nada humano puede ser ajeno a mí”. Mi oración es que pueda mantener a los torturadores en la Luz, incluso mientras —especialmente mientras— trabajo para hacerlos responsables ante los tribunales. Mantendré a mi padre traumatizado en la Luz y les pido que hagan lo mismo, conectando con la humanidad que trajo al desierto de Nuevo México en 1944 y luego sacó de nuevo a un mundo que había ayudado a hacer más aterrador.

Los comentarios en Friendsjournal.org pueden utilizarse en el Foro de la revista impresa y pueden editarse por extensión y claridad.