Tomás Moro y el propósito profético de la comunidad

¿Puede una comunidad organizarse para el beneficio de todos, y no para satisfacer la codicia, la lujuria y el apetito de dominación de unos pocos? —Prefacio de Robert Adams a la tercera edición de Utopía de Tomás Moro (1973)

En opinión del profesor de inglés de la Universidad de California en Los Ángeles, Robert Adams, esta pregunta era fundamental para comprender la Utopía de Tomás Moro, la obra que nos dio el término ubicuo que sirve como tema para este número. Utopía, publicada en 1516, describe una sociedad ficticia destinada a satirizar los abusos y las injusticias de la cultura inglesa y europea. Es simultáneamente medieval y progresista; fantásticamente absurda; y, sin embargo, a veces, para el lector, bastante posible. Aunque fue escrita antes del advenimiento del cuaquerismo y de los ejemplos de este número, vale la pena examinar las utopías cuáqueras a la luz de la Utopía de Moro: no solo porque ha proporcionado el término tan usado, sino también, como atestigua la pregunta anterior, porque los beneficios y los desafíos que se encuentran dentro de la sociedad ficticia de Moro reflejan los beneficios y los desafíos que han enfrentado y enfrentarán los experimentos utópicos cuáqueros.

Utopía imagina una conversación entre Moro y un viajero cansado llamado Rafael Hythloday, quien describe a Moro una tierra y una sociedad fantásticas que son tan superiores a las naciones europeas de la época como diferentes. Si bien la singularidad de Utopía, tanto en su amplio alcance como en sus detalles, confunde los esfuerzos por crear un resumen, algunos puntos clave comunicarán cuán extraña Utopía debió haber parecido a los lectores europeos del siglo XVI. La sociedad utópica es comunal; anclada en la agricultura colectiva; y carece de moneda, compensación o pago. Todos toman lo que necesitan, con comidas provistas y consumidas en entornos comunitarios. A cambio, se espera que los ciudadanos trabajen diligentemente en la agricultura y en otro oficio, determinado por las habilidades percibidas del ciudadano y las necesidades de la comunidad. Si bien se satisfacen las necesidades de las personas y se les concede tiempo libre para la superación personal, los ciudadanos son vigilados por sus vecinos y los viajes no autorizados son severamente castigados. Utopía también se destaca por su libertad de religión, la pena de muerte por adulterio (segunda ofensa) y la eutanasia. Si una o más de estas políticas parecen progresistas o controvertidas ahora, uno solo tiene que imaginar la respuesta de un lector del siglo XVI.

Un espíritu de perseverancia es especialmente crucial frente a la desesperanza social. Vivir proféticamente contra la cultura dominante significa vivir en tensión con una forma de vida o de pensamiento que parece impenetrable e inamovible.

Sin embargo, hay áreas donde la sociedad utópica resuena con los valores cuáqueros (especialmente la fe y la práctica cuáqueras tempranas): los utópicos se vestían de manera sencilla, favoreciendo las prendas de lana sin teñir; los utópicos “desprecian la guerra como una actividad apta solo para bestias”; y su sacerdocio estaba abierto a las mujeres. Su situación de vida involucraba altos niveles de administración, supervisión y disciplina comunales, y la ausencia de lugares que fomentaran la ociosidad y el vicio (por ejemplo, cervecerías, burdeles, tabernas, etc.). Pero las diferencias superan las similitudes, y el valor no radica en una comparación directa, sino en comprender el significado y el propósito de Utopía.

Si bien hay una multitud de formas en que este libro ha sido interpretado a lo largo de los siglos (desde una propuesta protocomunista hasta nada más que una comedia absurda y alegre), creo que la mejor manera es reconocerlo como una sátira contra los males gubernamentales y sociales prevalecientes de la época de Moro. Por ejemplo, Utopía tenía una política de nunca firmar tratados, sino de confiar en la integridad nacional, que se contrasta con las naciones europeas:

[donde la] dignidad de los tratados se mantiene en todas partes sagrada e inviolable… en parte porque los reyes son todos tan justos y virtuosos… en parte debido a la reverencia y el temor que todos sienten hacia los Papas gobernantes.

La política de Utopía, y esta declaración, tiene sentido y se vuelve mordaz cuando uno reconoce la constante ruptura de tratados que ocurrió entre los monarcas “virtuosos”, a menudo sin restricciones por los papas de la época, como Alejandro VI (el Papa Borgia) y Julio II (el Papa Guerrero). Es a través de la lente de la sátira que uno ve la crítica de Moro a la cultura dominante, y es a través de esta crítica que la Utopía de Moro y las comunidades utópicas cuáqueras se cruzan.

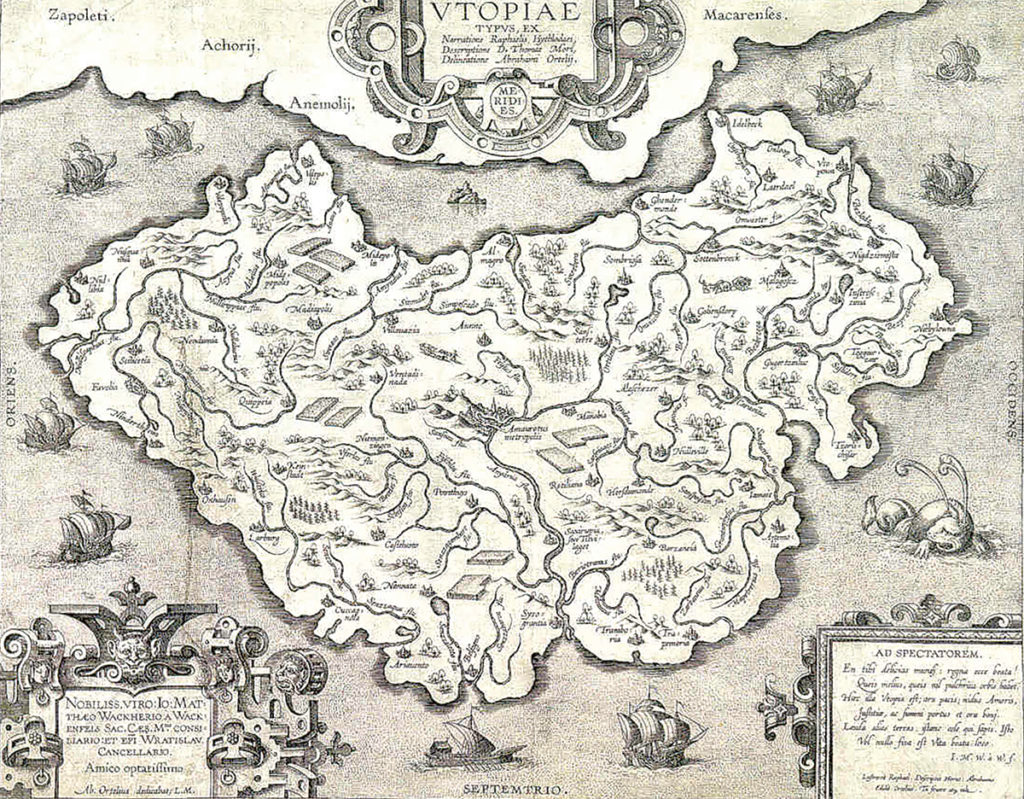

Mapa de Utopía por Ortelius, ca. 1595, creado por Thomas More. commons.wikimedia.org.

El término que usaré para describir la utopía cuáquera ideal es “profético”: una existencia marcada por hablar en contra de lo que es y señalar a las personas hacia lo que podría ser. En The Prophetic Imagination, Walter Brueggemann ha argumentado que una subcomunidad puede ser profética contra la comunidad dominante en la que reside si posee las siguientes características:

- Una memoria larga y disponible de un pasado identificable (transmitida en canción e historia)

- Un sentido de dolor que se posee y se recita como un hecho social real, reconocido públicamente e insoportable a largo plazo

- Una práctica activa de esperanza

- Un modo eficaz de discurso, transmitido generacionalmente, rico en distinción y significado para los iniciados

Las comunidades utópicas cuáqueras (y el cuaquerismo en general) poseen estas cualidades necesarias, y es como una comunidad profética que las utopías cuáqueras encuentran su propósito. La Utopía de Moro pierde todo significado sin la cultura dominante que critica. (Se convierte en nada más que una comedia absurda, como C. S. Lewis sostiene que fue todo el tiempo). Del mismo modo, las utopías cuáqueras pierden su significado sin el mismo propósito profético contra las injusticias y los males de la sociedad que critican. Esto no se puede enfatizar lo suficiente: los testimonios cuáqueros pierden su impacto una vez que se separan y desconectan de las injusticias y desigualdades que buscan protestar y reparar. Por ejemplo, el uso de “thee” y “thou” pierde significado cuando se separa del lenguaje perpetuador de clases que estaba protestando; pierde aún más significado cuando se separa del concepto bíblico de igualdad arraigado en la Imago Dei que se encuentra en cada persona. Sin esas cosas para anclar el lenguaje distintivo, rápidamente se convierte en una novedad o, peor aún, en una caricatura de lo que estaba destinado a ser. Parece que un propósito profético es crucial para la creación y la sostenibilidad de una comunidad utópica cuáquera (o cualquier otra).

Lo que ayuda a sostener una comunidad y su propósito es la integridad y la pureza de la misión. Lo que es fascinante de la sociedad utópica son las brechas entre los ideales utópicos y su implementación, lo que lleva a algunas escenas irónicas. Para dar solo un ejemplo: los utópicos matan animales fuera de la ciudad, lejos de los ciudadanos, porque “matar a nuestras criaturas compañeras destruye gradualmente nuestro sentido de compasión”. Sin embargo, no hay ninguna compunción compasiva sobre las personas que son propiedad como esclavos y se les ordena hacer la matanza (y otro trabajo servil). El peligro en cualquier comunidad “perfecta” es que la autojusticia puede cegar a los participantes a su propia hipocresía flagrante y desgastar su testimonio a los forasteros. Las utopías cuáqueras no son una excepción a esta realidad.

Harry Berger Jr. señaló en “Utopia: Game, Chart, or Prayer?” que la viabilidad de Utopía descansa en parte en su existencia fuera del tiempo y el espacio: no porque sea un país ficticio, sino porque su existencia se imagina en una isla ideal, libre de los accidentes de la historia, la geografía, la política y la fricción natural de los individuos que viven dentro de una sociedad. Por lo tanto, “la misma espacialidad autocontenida del mundo verde de Hythloday es una crítica; es un refugio uterino protegido del mundo exterior”. Si bien es dudoso que Moro tuviera la intención de que la sociedad utópica existiera alguna vez en la realidad (como se verá a continuación), la única forma en que Utopía podría existir es dentro de un Edén que no pusiera ningún obstáculo para interrumpir el funcionamiento de relojería de esa sociedad ficticia.

La marca de la auténtica vida utópica y profética cuáquera no es si tal comunidad puede ser imaginada, articulada o incluso implementada, sino si puede resistir la implacable tentación de la realpolitik y las presiones aplastantes de la conformidad y la conveniencia.

Las utopías cuáqueras no tienen un patio de recreo edénico e idílico en el que vivir sus principios, sino que deben encarnar sus convicciones en el mundo arenoso que, en el mejor de los casos, encontrará la comunidad desconcertante y, en el peor, amenazante. Un espíritu de perseverancia es especialmente crucial frente a la desesperanza social. Vivir proféticamente contra la cultura dominante significa vivir en tensión con una forma de vida o de pensamiento que parece impenetrable e inamovible. Si bien no he leído los ejemplos proporcionados en este número, planteo la hipótesis de que, además de la lucha interna, una de las causas más significativas del colapso utópico es la erosión de la esperanza: los participantes se rinden debido a la falta de “progreso” o impacto y ceden al reincorporarse al mundo en general. La marca de la auténtica vida utópica y profética cuáquera no es si tal comunidad puede ser imaginada, articulada o incluso implementada, sino si tal comunidad (o incluso los ideales personales) puede resistir la implacable tentación de la realpolitik y las presiones aplastantes de la conformidad y la conveniencia.

El punto de partida más significativo entre la Utopía de Moro y las comunidades utópicas cuáqueras es que es probable que Moro nunca tuviera la intención de que estos ideales utópicos se hicieran realidad (la misma palabra utopía en griego se traduce como “ningún lugar”). Por lo tanto, siempre ha existido como poco más que un experimento mental y, en términos de impacto sociopolítico, uno más efímero que efectivo. El peligro para los distintivos cuáqueros es que finalmente se vuelvan más abstractos que reales y que teorizar sobre estas convicciones se vuelva preferible a encarnarlas, en toda su confusión y complicaciones, en nuestras relaciones y comunidades.

Dependiendo de la traducción, Moro, al final de Utopía en la traducción de Robert Adams, reflexiona sobre la probabilidad de que Inglaterra implemente alguna política utópica: “Realmente no espero que lo haga” o, en la versión ligeramente más poética de Ralph Robinson, “Prefiero desearlo que esperarlo”. Que los lectores, al reflexionar sobre las utopías cuáqueras en este número, se sientan animados e inspirados por la fe y el amor hechos carne en las acciones y actitudes de estas comunidades, y que todos posean la esperanza profética y utópica de lo que podría ser.

Los comentarios en Friendsjournal.org pueden utilizarse en el Foro de la revista impresa y pueden editarse por extensión y claridad.