Reino de olivos y ceniza: escritores se enfrentan a la ocupación

Reseñado por Catherine Wald

noviembre 1, 2017

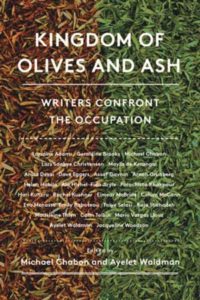

Editado por Michael Chabon y Ayelet Waldman. HarperCollins, 2017. 434 páginas. 16,99 $/tapa blanda; 9,99 $/eBook.

Editado por Michael Chabon y Ayelet Waldman. HarperCollins, 2017. 434 páginas. 16,99 $/tapa blanda; 9,99 $/eBook.

Comprar en QuakerBooks

Este es un libro al que me acerqué con la mente abierta (o debería decir en blanco). Como judía no practicante, desconcertada por —pero no versada en— la intratable retórica y la interminable agitación de Oriente Medio, me pregunté si no era hora de que me “despertara» sobre la situación palestina. Esperaba comprender mejor cómo se ha vivido la vida en los territorios ocupados en el cincuenta aniversario de la Guerra de los Seis Días y la ocupación.

Además, como ensayista y admiradora de muchos de los autores representados, el concepto del libro me interesó. ¿Qué ocurre cuando se invita a varios autores de talento a visitar rápidamente una parte del mundo asediada y a escribir sobre sus impresiones de la forma que elijan? ¿Estaría la ejecución a la altura de la promesa? ¿Podrían 26 escritores diferentes de distintos países encontrar algo nuevo que decir sobre la misma situación?

También es un libro que quería que me gustara. La premisa de esta empresa no solo es políticamente correcta, sino que es muy querida para cualquier escritor: que la mejor manera de evocar el interés y la compasión por el “otro» desconocido es revelar las vidas de individuos que trascienden su particularidad para resonar como universales. O, como dice Colum McCann en su ensayo “Dos historias, tantas historias», en el que escribe sobre el tiempo que pasó con dos familias —una palestina, otra israelí— que habían perdido a sus hijos por la violencia: “las historias pueden abrir nuestras cajas torácicas y torcer nuestros corazones hacia atrás un poco». Y añade: “Al contar nuestras historias, nos oponemos a las terribles crueldades de los lazos y presentamos al mundo la prueba más profunda de estar vivos».

No hay nada en este libro que no esté bien escrito, y cada una de las 26 piezas despertó mi interés. Observando la vida en los territorios ocupados, personas como Geraldine Brooks, Anita Desai, Hari Kunzru, Mario Vargas Llosa, Jacqueline Woodson, junto con los coeditores Michael Chabon y Ayelet Waldman, escriben de forma convincente y apasionada sobre la vida cotidiana de hombres, mujeres y niños que son bombardeados por obstáculos aparentemente absurdos e interminables para la vida doméstica, las compras, la educación, el trabajo y los viajes. Aprendí sobre familias encerradas en sus casas a las que se les prohíbe caminar por sus propias calles; de pastores arrestados por pastorear sus rebaños; de túneles nocturnos excavados por soldados israelíes a través de apartamentos en los que viven palestinos; de suministros de agua limitados, escasez de electricidad, interminables trámites burocráticos en torno a los permisos de trabajo y construcción; de relaciones frustradas, viajes restringidos y familias que pierden tierras que habían cultivado y en las que habían vivido durante generaciones.

Los ensayistas se unieron a los palestinos cuando se despertaban a las 4:00 de la mañana para esperar en filas durante horas para llegar a sus trabajos (en su mayoría serviles) en Israel o cuando lidiaban con viajes en coche de dos horas que deberían haber durado 20 minutos sin barricadas ni puestos de control. Escucharon hablar de niños pequeños detenidos y maltratados en centros de detención israelíes, de intelectos que mueren por falta de educación, de olivos que mueren por falta de agua y de personas que mueren por falta de atención médica.

Aprendí mucho que me horrorizó e enfureció, también mucho que me inspiró. Los héroes del libro son supervivientes, personas que dicen la verdad, resistentes e idealistas. Son padres de niños asesinados, tanto israelíes como árabes, que forman grupos de base para prevenir la violencia futura; antiguos soldados israelíes que se unen para hablar, a contracorriente, sobre las injusticias que fueron llamados a perpetuar en el cumplimiento del deber; activistas israelíes que arriesgan el arresto para dar testimonio del sufrimiento de sus vecinos; artistas y músicos que luchan contra viento y marea para que se escuchen sus voces.

Las historias son desgarradoramente realistas y políticamente agudas, y, aunque nunca he visitado Israel, empezaron a resultarme extrañamente familiares. En “Tiempo hinchado y la muerte del significado», Ala Hlehel, uno de los pocos palestinos representados en el libro, habló de la ocupación como una máquina, llamándola “un régimen complejo, como un pulpo, que funciona para agotar a quienes están sujetos a él. Es un régimen basado en la represión bajo la cobertura de la legitimidad administrativa, los tribunales y la autoridad legal». ¿Por qué me sonaba todo tan familiar?

Entonces leí en la pieza de Dave Eggers, “Visita a la prisión», sobre “las innumerables formas en que la Ocupación hace que la vida sea menos que humana para millones de palestinos y, vale la pena señalar, para los israelíes que tienen que hacer cumplir la ocupación». Los residentes de Gaza, dijo, se referían a su hogar como una “prisión al aire libre», y las cosas empezaron a encajar en mi mente. Se me ocurrió que, como miembro del grupo de oración cuáquero en el Centro Correccional de Sing Sing en el condado de Westchester, N.Y., yo también estoy expuesta a la lucha de las personas por sobrevivir —física, emocional y espiritualmente— en las circunstancias más degradantes.

Esta historia “extranjera» israelí-palestina me recordó al sistema penitenciario estadounidense. Ambos confinan y restringen los movimientos de sus sujetos, al tiempo que les dan una conciencia continua de los placeres y recompensas de la vida fuera de sus límites. Ambos son punitivos, tratando al “otro» como subhumano. Ambos justifican sus estructuras gigantescas con una retórica política y religiosa altisonante. Ambos desempoderan a las personas sometiéndolas a innumerables reglas y regulaciones que se aplican al azar. Ambos están enmarcados de manera que resulten apetecibles para el ciudadano medio. Y ninguno de los dos resiste bien una consideración cuidadosa y reflexiva.

Esta es la razón por la que el libro tiene éxito, pero también apunta a algunos defectos. Hay demasiada repetición aquí: demasiadas historias empiezan a sonar parecidas; demasiados de los breves viajes de los autores cubren el mismo terreno; muchas de las impresiones frescas empiezan a sentirse rancias. Estoy convencida de que el libro habría sido igual de impactante —y probablemente más convincente— con 250 o 300 páginas que con 400. Estoy de acuerdo con otros críticos que han señalado la superficialidad implícita en un ejercicio de primera impresión de apuntar y hacer clic que no requiere una comprensión profunda.

Aun así, admiro y aplaudo este esfuerzo, y espero ver más como él. El mundo necesita estas historias y otras como ellas; pero, sobre todo, necesita personas dispuestas a leerlas.

Los comentarios en Friendsjournal.org pueden utilizarse en el Foro de la revista impresa y pueden editarse por extensión y claridad.