Un veterano se enfrenta a un activista por la paz

El verano en que me gradué de la escuela secundaria en 1955, Pensilvania fue azotada por el huracán Diane. Fue uno de los ciclones tropicales más húmedos registrados y más de 100 personas murieron, principalmente por ahogamiento.

Mi ciudad, Bangor, tuvo suerte. El arroyo que fluía por el centro de la ciudad inundó sótanos y se arremolinó en las calles, pero nadie resultó herido. Las ciudades cercanas a nosotros al otro lado de nuestra montaña quedaron devastadas.

Se hizo un llamamiento a los voluntarios para que ayudaran a excavar los barrios más afectados. A los 17 años, estaba orgulloso de que mi cuerpo en crecimiento fuera lo suficientemente fuerte como para ser útil, y mis padres estaban encantados de que quisiera ser voluntario. Después de todo, me habían enseñado el Código de la Clase Trabajadora, que incluye “Haz tu parte”.

Me presenté en el ayuntamiento a las 8:00 del sábado por la mañana, uniéndome a un grupo de hombres, algunos de los cuales habían traído palas. “No es necesario que usen sus propias palas a menos que quieran”, dijo un hombre que parecía estar a cargo.

Era fornido, llevaba corbata y tenía un cigarro firmemente plantado en la boca. No lo conocía, curiosamente, pensé que conocía a todo el mundo en la ciudad, pero pronto supe que era un funcionario de defensa civil en la región. “No puedo decirles exactamente lo que haremos hasta que lleguemos allí”, dijo, “pero espero que volvamos a casa para la cena. Ahora solo tendrán que firmar este formulario y luego subiremos al camión”.

Saqué mi bolígrafo, listo para firmar el formulario, pero decidí leerlo primero. “No soy ni he sido nunca miembro del Partido Comunista”, decía, según recuerdo, “ni de ninguna organización que conspire para derrocar al gobierno de los Estados Unidos”.

Un pozo que se sentía del tamaño de una cantera se abrió en mi estómago. Me acerqué al funcionario de defensa civil. “No puedo firmar esto”, dije.

Estaba visiblemente sorprendido. ¿Qué quieres decir? ¿Eres comunista?

“No», dije sosteniendo el formulario, “pero esto no está bien. Simplemente… no está bien».

Sentí que mi cara ardía de vergüenza. ¿Por qué se me trababa la lengua? ¿Por qué no podía explicar lo que hacía tan mal poner un juramento de lealtad entre vecino que ayuda a vecino?

“Bueno”, dijo el hombre, cambiando su cigarro de un lado de su boca al otro, “tienes que firmarlo para unirte a nosotros, así que haz lo que quieras”. Se giró para empezar a sacar a los demás del edificio hacia el camión.

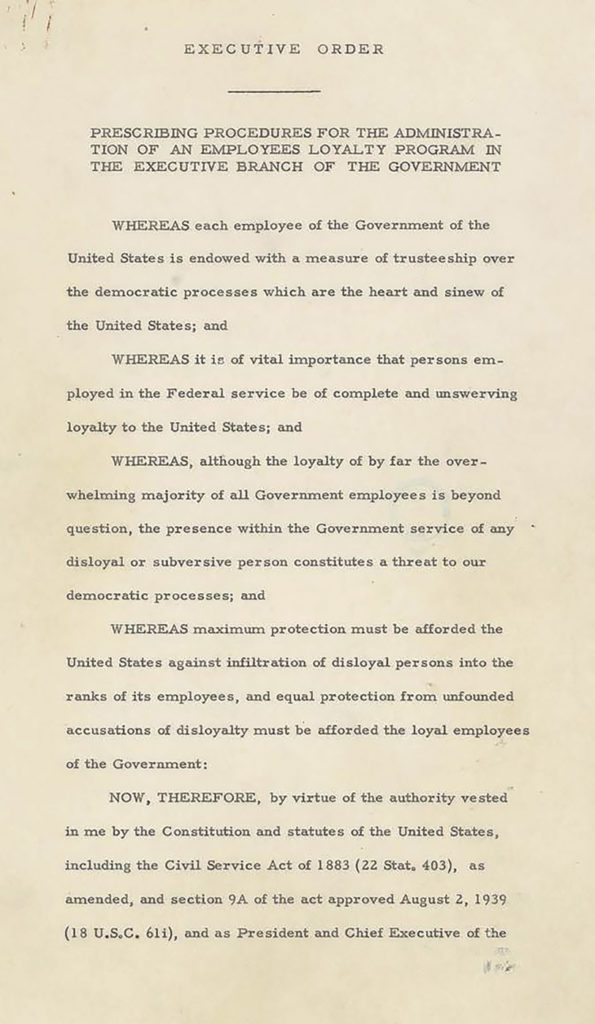

Oí sus pasos alejándose mientras volvía a leer el formulario. Ocho años antes, el presidente Harry S. Truman había iniciado la caza de brujas que más tarde se identificaría con el senador Joseph McCarthy. La orden ejecutiva de Truman pronto se encontró con investigaciones de lealtad del Congreso, orquestadas para cambiar la opinión pública hacia la derecha y generar miedo a las actitudes políticas que se asociaban con la izquierda, como la igualdad, la justicia racial y económica, y el fin de la pobreza. Esto no era una simple cuestión de un formulario burocrático.

En la iglesia presbiteriana de nuestra ciudad, había escuchado un debate sobre el juramento de lealtad y si encajaba con el panorama más amplio de la libertad religiosa y política en nuestro país. Jesús parecía muy interesado en la cuestión de nuestras prioridades: sosteniendo una moneda, les preguntó a las personas a quién daban su lealtad.

Lentamente guardé mi bolígrafo, devolví el formulario a la mesa y salí por una puerta lateral.

Mi cara todavía ardía, y me dolía el estómago mientras volvía a casa a duras penas, moviéndome más lentamente a medida que me acercaba. ¡La política basada en el miedo me impedía sacar el barro de las casas inundadas de mis vecinos! No recuerdo la reacción de mis padres, pero me llevaría muchos años entender el dolor que sentí ese día. La lealtad es una expresión positiva de conexión con un grupo: ya sea la familia, la comunidad, la nación o la Junta de Los Amigos.

Primera página de la Orden Ejecutiva 9835, a veces conocida como la “Orden de Lealtad”, firmada por el presidente Truman en 1947. Foto www.commons.wikimedia.org.

Descubrí, al vivir en otros países, la profunda lealtad que siento hacia “mi gente”, los estadounidenses. Me mantengo muy alerta ante el uso que hace nuestro liderazgo de esa identidad para invitarnos a crueles fechorías, y me he acostumbrado casi al dolor de negarme a seguir adelante. A veces, mis elecciones tienen un resultado sorprendente; si esperamos lo suficiente, la aparente deslealtad puede producir una conexión aún más profunda.

En los años 60, vi a mis compañeros de clase de secundaria, de clase trabajadora, siendo reclutados para la guerra de Vietnam. Yo estaba en la escuela de posgrado y poseía un aplazamiento del servicio militar. Si bien mi junta de reclutamiento sabía que yo era el tipo de objetor de conciencia que se negaría a unirse al ejército incluso como no combatiente, y por lo tanto necesitaba ser asignado a algún tipo de servicio alternativo, el asunto era solo una formalidad mientras estuviera en la escuela de posgrado.

Cuando llegó 1963, me di cuenta de que cumpliría 26 años en noviembre, que era el punto de corte para el servicio selectivo. Todo lo que tenía que hacer era permanecer en la escuela hasta noviembre (no hay problema, ya que todavía me quedaban años de estudio) y el gobierno me liberaría de mi obligación.

El único problema era que navegar tranquilamente en una universidad de la Ivy League no es lo que una persona de clase trabajadora llamaría “hacer mi parte”, ciertamente no en comparación con los compañeros de clase que son enviados a Vietnam. La ruptura en la solidaridad era más de lo que quería vivir. Así que escribí a mi junta de reclutamiento con una solicitud de que me reclutaran antes de mi vigésimo sexto cumpleaños.

Me habían aconsejado que podría haber cierta resistencia por parte de la junta de reclutamiento a mi propuesta de que me colocaran en el Comité de Paz de los Amigos, una agencia del Meeting Anual de Filadelfia, pero la junta de reclutamiento lo aceptó.

Al Comité de Paz de Los Amigos le gustó la idea, ya que ya había estado trabajando como voluntario con ellos. El comité abarcaba algunas posiciones inusuales, como defender tanto el federalismo mundial como el desarme unilateral, llevar a cabo tanto el cabildeo discreto como el trabajo en los medios de comunicación, movilizar tanto a personas mayores como a jóvenes, y llevar a cabo tanto concursos de ensayos como manifestaciones callejeras.

“Tengo una pregunta para su invitado”, le dijo el hombre que llamaba al presentador del programa de radio. “Sr. Lakey, ¿cómo se sale con la suya eludiendo su responsabilidad de ir a Vietnam a luchar, y luego haciendo que el gobierno le dé crédito por protestar contra la guerra? ¡Eso es indignante! ¡Es una vergüenza para este país!”.

Este fue el cuarto programa de radio donde una persona que llamaba lanzó ese ataque. ¿Cómo había desenterrado esto la derecha?

“Cuando los cuáqueros ayudaron a fundar este país, ya creíamos que la guerra está mal», respondí, “y nuestros principios van mucho más allá de la guerra de Vietnam. La paz es patriótica sin importar el error que esté cometiendo el gobierno en un momento dado. Siglo tras siglo, alguien tiene que cuestionar el camino militar».

La reunión anual redobló nuestros esfuerzos contra la guerra, pero por muy productivo que aprendí a ser, nunca me sentí del todo cómodo con la vida que estaba viviendo. Sabía que mis días no se parecían en nada a los de mis compañeros de clase en Vietnam.

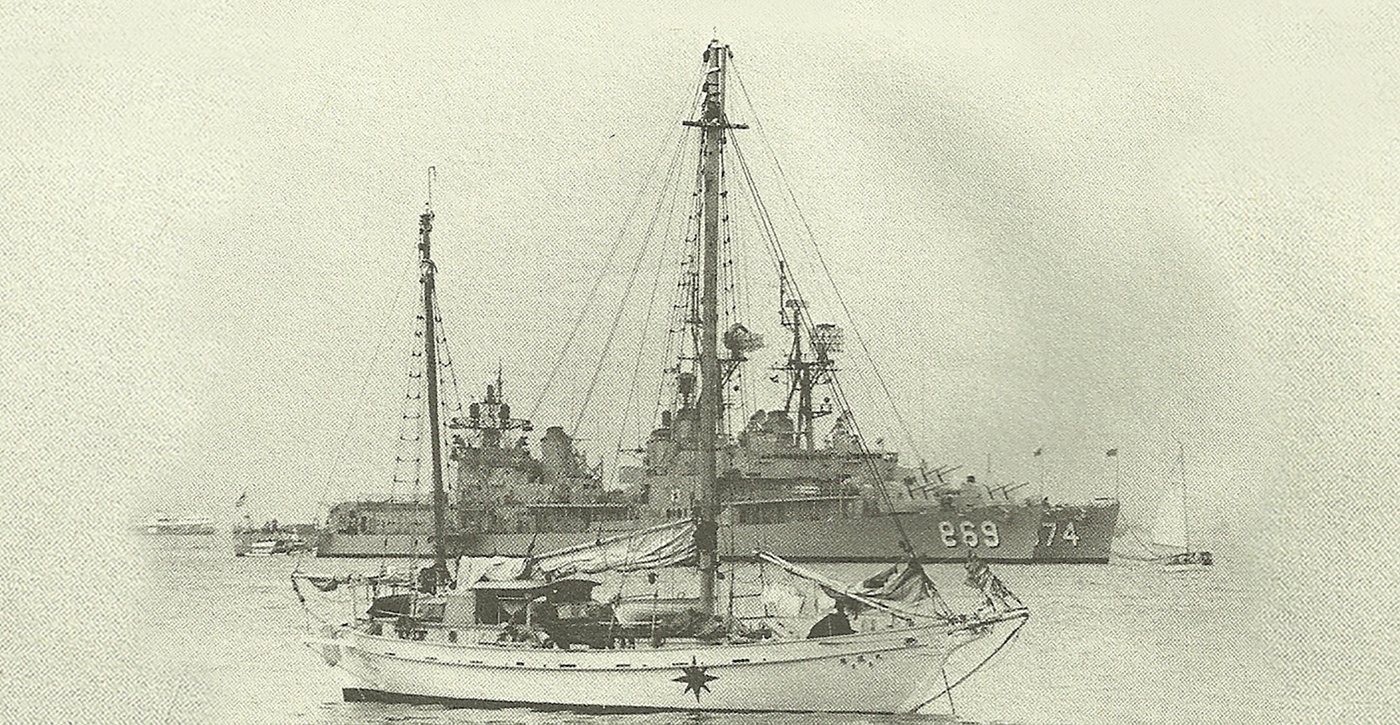

Izquierda: La lealtad de George también fue cuestionada por algunos cuando él y otros Amigos llevaron ayuda médica a civiles vietnamitas durante la guerra, a través del barco Phoenix. Aquí está negociando con funcionarios cerca del puerto de Danang. Derecha: George dirigió la campaña Trabajos por la Paz de Pensilvania en la década de 1970. Aquí lidera una conferencia de prensa en el capitolio estatal sobre la necesidad de paz de los niños, sosteniendo a su nieta Crystal. Fotos cortesía del autor.

“George, tengo que hablar contigo. Lo he estado evitando”. Richard D’Eduardo me miró fijamente mientras su cuerpo se balanceaba inestablemente. Estábamos en el apretujón alrededor del bar, y obviamente había estado allí por un tiempo.

Era 1975. Mis compañeros de clase charlaban a nuestro alrededor; la clase del ’55 de Bangor High School se reunía cada cinco años, y estábamos emocionados de estar juntos. Estábamos orgullosos de nuestra reputación como una clase inusualmente leal.

“Claro, Richard”, dije. “No hemos hablado desde hace un tiempo. No estoy seguro de que realmente hayamos hablado la última vez, ya sabes, en nuestra decimoquinta reunión”.

“Richard D.”, como lo llamábamos, no era un amigo cercano mío en la escuela secundaria. Compartimos el respeto mutuo y el afecto fácil que era típico de nuestra clase. Richard dio un paso más cerca y enderezó los hombros, todavía sosteniendo mis ojos en una mirada que no podía entender.

“Sabías que yo estaba en ‘Nam’”, dijo, “y tal vez sepas que fue un infierno”. Tomó otro trago. Parecía whisky, con hielo.

“Lo sabía”, dije en voz baja. Esperaba que no se volviera físico, no en medio de toda esta alegría.

“Bien, así que fue un infierno, y ninguno de nosotros quería estar allí, pero pensamos que teníamos que servir a nuestro país, ¿verdad? Y soy uno de los afortunados porque no me dispararon. Fue un infierno, George, un infierno».

Otro trago. “No tengo palabras para lo que fue”.

Mientras escuchaba, estaba moviendo sutilmente mis pies para darme un mejor equilibrio. Cuando me golpeara, quería minimizar el daño.

“Y todos estamos allí porque estamos tratando de servir a nuestro país, ¿verdad? Es nuestro puto país, George; es nuestra bandera, y nos están disparando, y nos están poniendo trampas explosivas, y estamos perdiendo nuestras extremidades y perdiendo nuestras mentes, George, nuestras putas mentes».

Sé que no necesitaba decir nada. Richard estaba metido en ello ahora: esta cosa entre nosotros que había evitado. Mi clase de secundaria era pequeña, tal vez 115. Nos conocíamos y teníamos espíritu escolar y lealtad de clase. Richard no se tambaleaba tanto; tal vez la intensidad de lo que está diciendo lo estaba sobrio. Sé que estaba muy concentrado.

“Finalmente estoy en casa de permiso y estoy tratando de olvidar todo, y atiborrarme de la pasta de mi madre, y meterme en los pantalones de cada chica italiana que me deje. Pero no puedo saltarme las noticias de las 11, no a menos que esté follando, e incluso entonces, pienso en ello; pienso en las noticias. Una noche lo estoy viendo, y están mostrando otra manifestación contra la guerra, y veo gente siendo arrestada y cargada en la camioneta de la policía, y te veo a ti».

Hizo una pausa, y su mirada se intensificó aún más.

“Veo a George, mi compañero de clase, subiendo a la puta camioneta de la policía. Mi compañero de clase. Y si hubiera estado allí», hizo una pausa de nuevo, luego bajó la voz, “si hubiera estado allí, te habría matado».

Ya no oía ni veía a los demás en la habitación. Nuestros ojos se sostenían mutuamente como si los dos estuviéramos tan solos que ningún desierto o playa o desierto podría proporcionar tanta soledad como la que ahora nos rodeaba. Estaba listo, y curioso, y asustado, y también preguntándome qué exigiría este desafío de lealtad más tarde.

Nuestra mirada se mantuvo, y luego los ojos de Richard se movieron. Miró su bebida, sacudió la cabeza y puso el vaso en la barra.

“Está bien”, dijo, con los ojos repentinamente húmedos. “Eso fue entonces. He estado en casa por un tiempo. Tiempo para pensar. Apenas puedo hacer mucho más, pero sí mantengo un trabajo. Ahora creo que sé lo que estabas haciendo cuando te arrestaron”.

Hizo una pausa de nuevo, luego continuó. “Estabas de nuestro lado. Querías que volviera a casa”.

Exhalé lentamente y descubrí que mis ojos también estaban húmedos. Tuve que preguntar: “¿Y la rectitud de la guerra?”

“Claro, me di cuenta de que era una mierda. ¿No lo hizo todo el mundo? Pero esa no es la principal cosa, no entre nosotros. Lo principal es que no me estabas apuñalando por la espalda».

Richard de repente pareció tímido, y muy sobrio. “Así que tengo que estrechar tu mano, ¿de acuerdo?”

Agarré su mano extendida listo para hacer una respuesta emocional propia, luego vi que ya estaba mirando hacia otro lado. Había hecho lo que podía hacer. Solté su mano y me aparté a medias, agradecido, queriendo apoyar su dignidad. Le di una palmada ligera en el hombro. “Eres un tipo genial, Richard”, dije, “y esta es una clase genial”.

Sonrió por primera vez, buscó su vaso y lo levantó en un brindis sin palabras.

Los comentarios en Friendsjournal.org pueden utilizarse en el Foro de la revista impresa y pueden editarse por extensión y claridad.